我第一次遇见《长袜子皮皮》是在读大学的时候,当时的阅读感受已经淡忘了,唯有一个“鼻头长满雀斑,总喜欢穿着长长的袜子、大大的鞋子、扎着硬邦邦辫子”的小女孩形象时常浮现在我的脑海。

今年,我再次翻开已经泛黄的书页,是因为要给孩子们上整书阅读课程。瑞典作家林格伦的文字如同磁石一般,吸引着我挑灯夜读。我一边读一边搜寻着脑海中的记忆,那个力大无穷的“大皮皮”像喝了爱丽丝的“神奇药水”般,变成了一个真真切切的“小皮皮”。带着这种阅读的新鲜感和乐趣,我不断重塑着心目中的“小皮皮”。

01 文本解读:“大”和“小”的哲学

儿童文学作品中,我们常常会看到的一个小小的人物在故事中起到了大大的作用,《长袜子皮皮》也有一样的童年本质。主角人物的设定反应了儿童普遍的心理诉求——力大无穷,没有人敢欺负;不想上学,不喜欢枯燥的计算;没有大人管束,可以自由自在;有花不完的钱,实现经济自由……

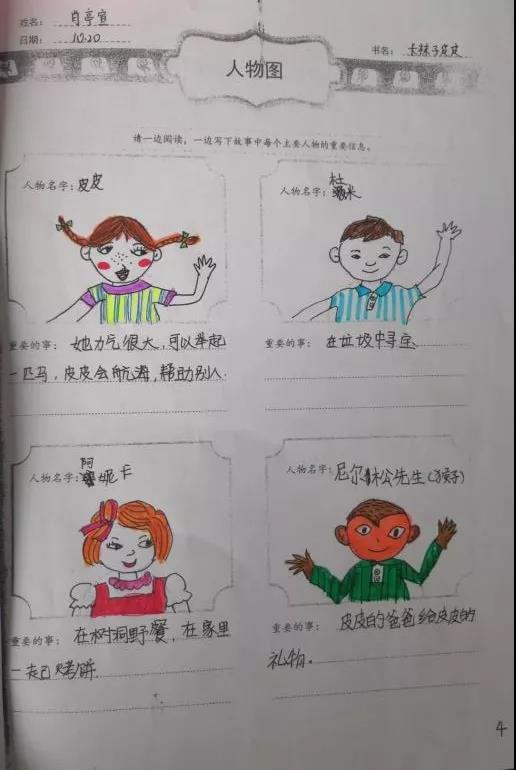

为了让主角的生活不会孤立无援,作者给长袜子皮皮安排了两个邻居孩子——杜米和阿妮卡。这两个孩子与其说是长袜子皮皮童年的玩伴,还不如说是缩小号的成人,因为这两个孩子常常带着成人的视角和口吻看待皮皮的所作所为,带着对童年逝去的遗憾和对长袜子皮皮的羡慕之情,成了皮皮的忠实“粉丝”。这两个“小粉丝”其实处于成人的价值观和儿童价值观的交界处,忽东忽西,一会儿变成墨守成规的成人,一会儿又变成童言无忌的孩子。他们在这界限的范围里不断地变换着,让我们看到了成人眼中的孩子和孩童眼中的成人,读者欣赏文本的视角就更加丰富了。这本看似不经意间讲给女儿听的故事,却蕴含着作家的一番深意。

看到这本书最后的一章“长袜子皮皮不想长大”时,这种小和大的哲学已经浮出水面。如同不想长大的“彼得·潘”,有着同样的典型的故事结构:父母由于各种原因不在身边——一个孩童开始了离开家的生活模式——离开后便开始了一段冒险的旅途——旅途结束,获得了成长的力量——成长了,经历了,冒险了,尝试了,才发现自己真的不想长大!

一本书,多次翻阅,不同的感受,长袜子皮皮也从大变小,再从小变大,在整本书里走上几个来回,其实收获的是把书读薄—再读厚—再读薄的一个美丽的蜕变经历。

02 调用感官 激发兴趣

如何把老师的阅读经历和路径有效地传递给孩子们?教研组老师们在集体研讨后,明确了以“激发阅读兴趣,培养阅读习惯,掌握阅读策略”为课程目标,以儿童为本位,遵循儿童阅读教学的“趣味性、感性化、整体性、人文性、意义生成和形式分析”的原则,教师们在整书阅读课上,不断激发孩子们的能动性,让阅读策略变得趣味化、可视化:

大脑——一边读一边想象自己看到的、听到的、感觉到的、闻到的、尝到的。

这个策略对于四年级的孩子来说一点儿也不陌生,因为教材第一篇课文《观潮》的语文要素就是“一边读一遍想象画面”,说一说你想到什么、看到什么、听到什么,感受到什么。这次把课堂所学活用到课外的整书阅读中,孩子们显得跃跃欲试,很积极地参与表达。

眼睛——不断在文本中找线索,进行有趣的推测。

在三年级的时候,我们的“快乐读书吧”就有了《在牛肚子里旅行》这篇课文,根据标题,插图,联系上下文,结合生活实际进行有趣的预测,预测的最终目的是继续推测、验证,从反复阅读中获得阅读的乐趣,从而加深对文本的理解。

嘴巴——在阅读过程中不断提出问题,并尝试在前后文中找出关联和答案。

阅读整书要学会边读边思,自己能问出有价值的问题,那么这本书就读得通透了。《蝙蝠和雷达》这篇课文——针对课文内容、写作手法和生活实际提出问题,并带着这些问题边读边思考,课文就能读得更明白,也更好理解了。孩子们能够学以致用,把单篇阅读的学习经验拓展到课外,是非常值得肯定的。

鼻子——有灵敏的嗅觉,发觉最重要的细节和最关键的情节。

在《长袜子皮皮》这本书中,如何准确把握皮皮的性格特征?对于人物的事件和细节如何筛选出关键信息?我们很多同学阅读时会出现管中窥豹的问题,以为看到了皮皮的外貌就能知道皮皮的性格,以为看到了第一个故事就能抓住人物特征。这个时候,就需要老师积极地干预,如果学生只是浅尝辄止地阅读,是无法归纳出人物形象的。把握人物形象需要有全局观,需要在整本书阅读过程中,通过情节的推进去梳理。

手——能写会画DIY阅读手账本,把文本信息组织、归纳起来,得出结论。

读读,写写,画画的过程,再重新翻阅一下书籍,再次走进文本,从而提炼出自己的表达,这是整书阅读中最让我们深感欣慰的。用阅读手账本引导孩子们深入故事,在文字里面深层浸润,体验跟文字交谈的乐趣,这正是整书阅读所要达到的目标之一。

脚——立足自己的生活,把文本和自己的生活建立关联,加深作品主题理解。

从古至今,文人们一贯提倡“文以载道”,作家所写的每本书,可能都有着自己的出发点,这个暗含在文本中的写作意图是一份隐性的信息。挖掘出文本的潜在的意义,这是对阅读最高级别的要求了,孩子们刚刚接触整书阅读,是需要引领的指导的。

03 铺设路径 习得策略

“为什么孩子阅读了很多书,但是依旧不会表达?阅读理解的能力也没有提高……”这也许是很多家长的困惑。其实问题的症结就在于,孩子仅仅是阅读,看热闹式的阅读,没有调用任何上面所说的几种感官去思考,这样的阅读等于零。所以我们在很多场合,不断强调阅读的起点是——阅读完一本书后的交流,可以是任何形式的,口头的,纸笔的都可以。只要愿意开口或动笔,那么大脑对于这本书的信息就开始做了梳理和表达,唯有通过此过程,阅读能力才得以提升。那么究竟要聊些什么话题才能加深对文本的理解呢?每本书都有它的文本独特性,所以要“因材施教”。针对《长袜子皮皮》这本书的特点,我们挑选了一些“铺路石”作为阅读路径:

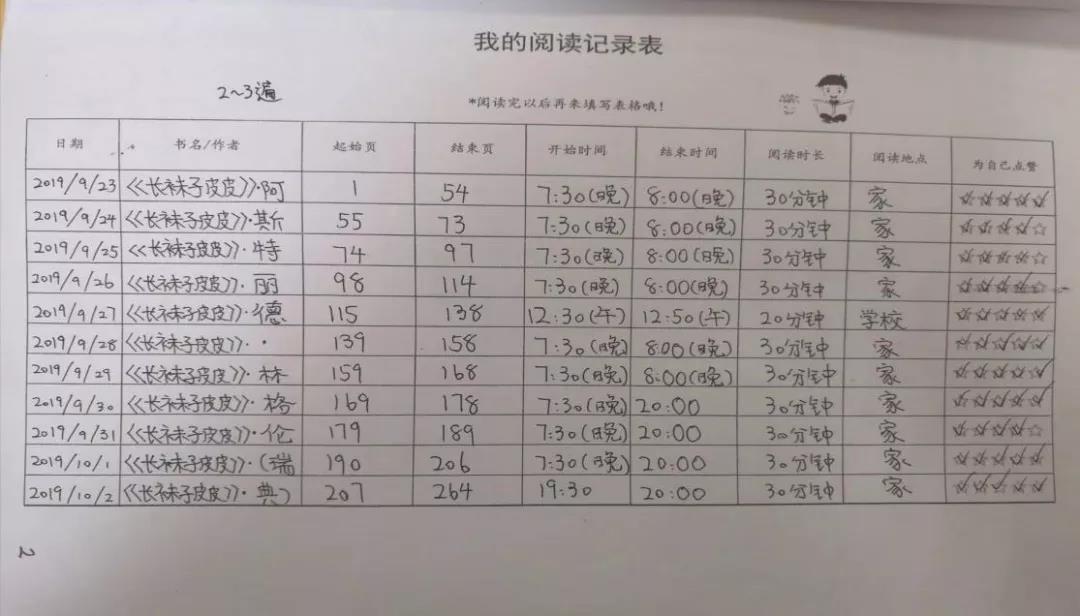

1. 我的阅读记录表——记录阅读的时间和页数,建议连续,坚持阅读。

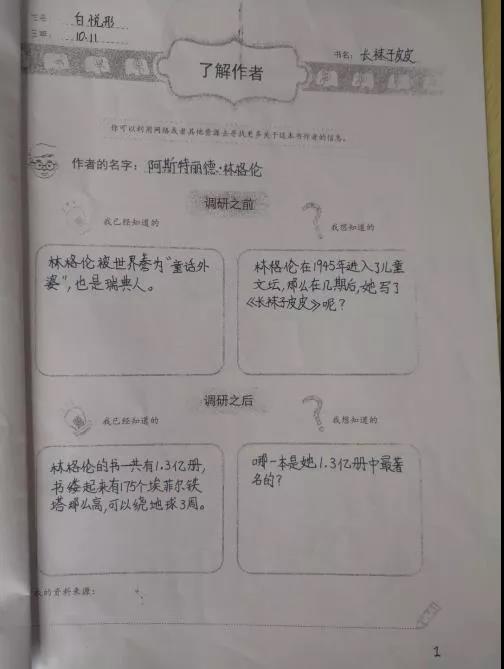

2. 了解作者——作者名字、我知道的作者信息、我读过的作者的书;查阅资料后我知道的、我想知道作者的。

3. 制作故事时间轴——找出故事中重要的情节,按照时间顺序,记录情节线。

4. 主要人物——一边读一边写,故事的主要人物,记录人物的重要事件。

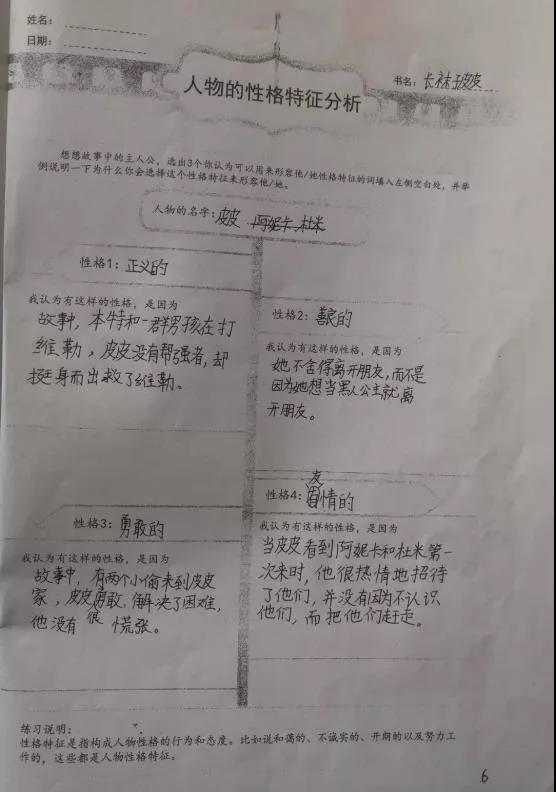

5. 人物性格分析——挑选几个词语形容“长袜子皮皮”,写出推断的依据。

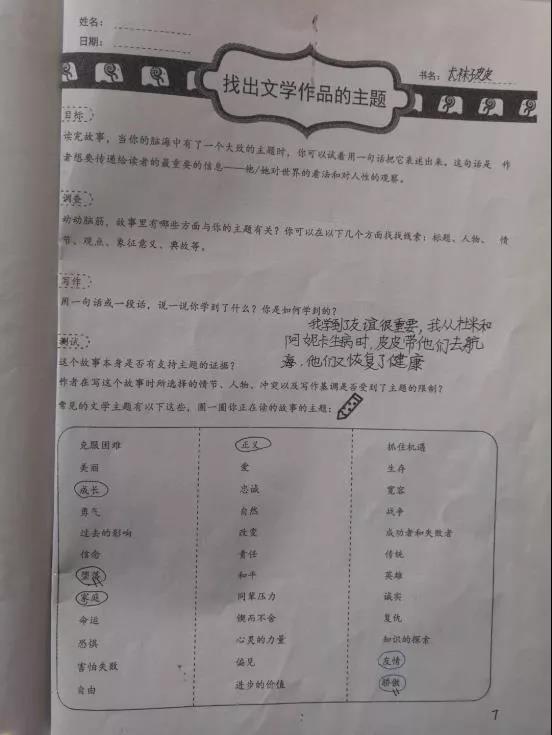

6.主题词——作者为什么要写这个故事,圈画出合适这本书的主题词。

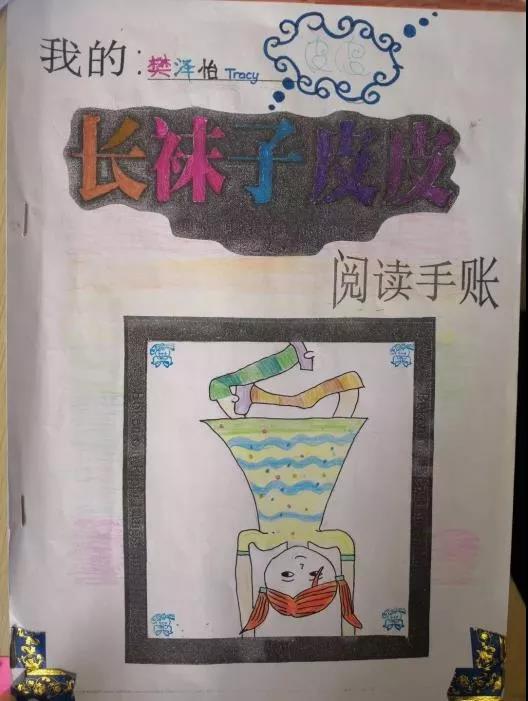

7.封面设计——你心目中的“长袜子皮皮”是什么样子的?大胆勾勒一下。

在学校,我们花六节课的时间和这本书亲秘密接触,围绕阅读习惯、作者、情节、人物、主题等知识点,带着孩子在文本里走了至少三、四个来回,孩子们藉由阅读的基本路径,习得了阅读策略,养成了坚持阅读的习惯。

在第一本整书阅读的基础之上,孩子们基本熟悉了阅读的路径,开始在第二本整书阅读《昆虫记》里小试牛刀,应用习得的阅读策略,整本书读起来的节奏比第一本明显要顺畅多了。

就这样,在一次次的阅读课中,孩子们大脑的思维能力在不断地得到提升和重塑,价值观也潜移默化地沉淀和形成了。在碎片化阅读、微信体写作的时代下,能保留静静的阅读时光,用朴素的表达,简单的记录和文学对话……这些都是我们特别想要看到的,也必须坚持的!

撰稿:Carrie

摄影:Ann

审稿:Mrs. Yu

编辑:Aaron