三月,万物复苏,生机勃勃。与春光一样美好的还有不断从抗疫前线传来的好消息,拐点已经过去,各省份接连“清零”,好消息、正能量像一道曙光照进了我们的生活......

曙光,破晓时的阳光,光明在望,这美好的事物,也让古典音乐家们心驰神往。今天的大耳朵音乐站,盘点古典音乐家写过的“曙光”,一起聆听太阳初生的旋律。

快闪的经典《晨曲》

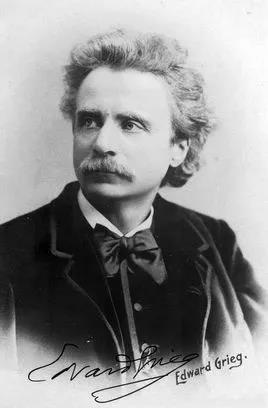

格里格 挪威

《晨曲》(Morning Mood)是挪威杰出的民族乐派作曲家格里格(Edvard Grieg)所作的音乐组曲,创作于1875年。他根据1875年为挪威剧作家易卜生的五幕诗剧《培尔·金特》所作的配乐选编了两套组曲。

“晨景”——原为诗剧第四幕第五场的前奏曲;主人公远涉重洋,前往美洲贩运黑奴,一时成了富商。这时,他来到摩洛哥,一天清晨,在一个山洞前,他用独白披露自己的内心活动。这段音乐所描绘的并非是炎热的沙漠,而更像北欧清晨静谧清新的抒情画面。乐曲具有牧歌风格,由单一的田园风味主题加以自由而精心的发展构成。音乐一开始,长笛轻柔地吹出静谧、安详的音乐主题,以五声音阶为主的旋律和平稳的6/8拍节奏,使其又具有清新的牧歌风味。这一象征晨曦的音乐主题令人进入恬静温馨的田园诗般的意境。双簧管接着长笛将主题延续下去,随后,又是长笛重复主题,但在移高小三度的调上进行。突出弦乐音响的整个乐队的加入,暗示从沉睡中苏醒的大自然,一派生机勃勃的景象。逐渐地,音乐在宁静的气氛中消失。听这样的音乐,如春风拂面,心情格外清爽。

今天和小青娃们一起欣赏的这首曲子很不同哦,这是演奏家们在哥本哈根地铁里表演的快闪《晨曲》。

恢弘的《阿尔卑斯山交响曲》

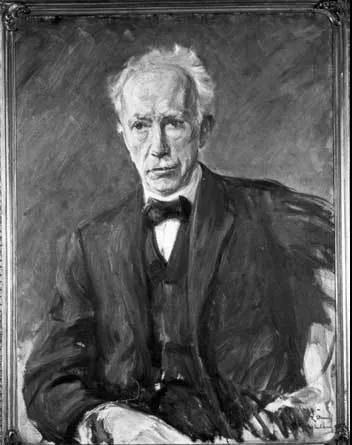

理查德·施特劳斯 德国

《阿尔卑斯山交响曲》是作曲家一生中最后一部交响乐音诗,代表着20世纪以来现代乐派多元化音乐创作的一种风格,也是后浪漫派的经典之作。灵感正是来源于作曲家对登山的热爱以及回归自然的哲思。从理查德·施特劳斯的加米施别墅望向不远处,便能将《阿尔卑斯山交响曲》中所描绘的景致尽收眼底,看遍鲜花盛开、溪水潺潺,却有巍峨森林、冰川峭壁,直到登顶的壮丽日出从恢弘的交响中倾泻而出......跟着音乐尽情想像吧......

宁静可爱的《阿巴拉契亚之春》序曲《日出》

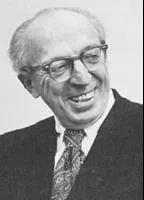

阿隆·科普兰 美国

不似阿尔卑斯山上日出的恢弘,日出也可以是宁静而朴素的。在科普兰的笔下,阿巴拉契亚的春天里,阳光悄悄洒满山野,微风轻轻吹动晨露,每一个晨曦都平静而撩人。

阿隆·科普兰是第一位被认为有本土风格的美国作曲家。舞剧《阿巴拉契亚之春》是他与舞蹈家玛莎·格雷厄姆合作的产物。1945年,该剧获普利策音乐奖,并作为1944至1945年演出季的杰出剧作获得纽约音乐评论界奖,后改编为管弦乐组曲。温暖又沁人心脾的感觉就像陪你睁开惺忪双眼的每一个可爱的早晨。

钢琴曲《钟》

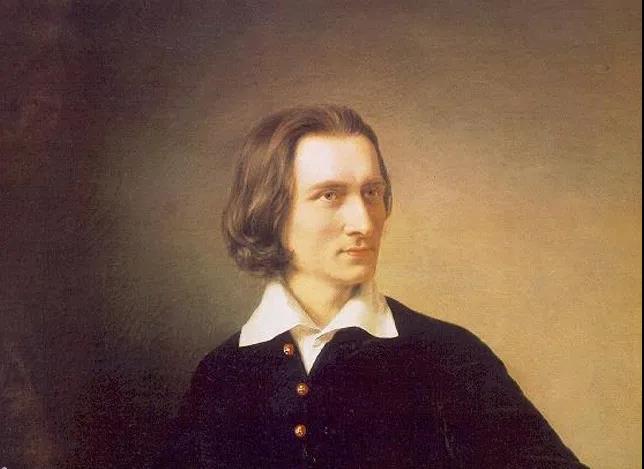

李斯特 匈牙利

《钟》是李斯特为献给德国钢琴家克拉拉、舒曼而作的钢琴曲集——《帕格尼尼主题大练习曲》六首中的第三首,又名又名《泉水》, 作于1834年。据记载,1831年3月李斯特在巴黎听了帕格尼尼的音乐会之后,对他精湛高超的创作和演奏技艺惊叹不已,决心要成为钢琴上的帕格尼尼。翌年他创作了全名为《依据帕格尼尼的“钟”而作的华丽的大幻想曲》,《钟》即以此曲为基础而写成。乐曲一开始,经过简练的前奏,很快在高潮音区出现了“钟的主题”钢琴高音区清脆悦耳的音色和泛音奏法形成短促有力的音响,组成了一连串生动逼真的小钟的鸣响,就像是城市中伫立的钟楼传出的撞钟声击碎黎明的寂静,唤起新一天的勃勃生机。

亲爱的小青娃们,一年之计在于春,一天之计在于晨,但愿每一首寓意“希望”的曲子,都能在生机勃勃的春日的清晨,开启新的一天,给你带去愉悦与放松。

撰稿:Laura

审稿:Mrs. Yu

编辑:Aaron